Il possibile ruolo delle infezioni nell’Alzheimer.

Articolo del 21 Novembre 2020

È possibile che all’origine di alcuni casi di Alzheimer ci sia un agente infettivo? Fino a poco tempo fa, la teoria che collega la presenza di microrganismi nel cervello all’insorgere di questa grave e diffusa malattia neurodegenerativa è stata marginalizzata. Ma adesso i ricercatori cominciano a prenderla sul serio, ottenendo dei primi risultati interessanti.

Due anni fa, Leslie Norins, immunologo ed editore di pubblicazioni mediche, ha messo in palio un milione di dollari di tasca propria per lo scienziato che riuscirà a dimostrare che la malattia di Alzheimer è causata da un agente infettivo.

La teoria che a causare questa forma di demenza possa essere un’infezione è da decenni una sorta di brontolio di fondo ai margini della ricerca sulle neuroscienze. La maggior parte dei ricercatori che si occupano della malattia di Alzheimer, con l’appoggio di un’enorme massa di dati, ritiene invece che la colpa sia di una molecola “appiccicosa” presente nel cervello, l’amiloide, che si aggrega in placche e provoca un infiammazione che uccide i neuroni.

L’obiettivo di Norins è ricompensare un lavoro che potesse rendere più convincente l’idea dell’infezione. L’ipotesi dell’amiloide è diventa “la sola e unica professione di fede ammissibile per la Chiesa Istituzionale del Consolidato Consenso”, dice Norins. “I pochi pionieri che sono andati a guardare ai microbi e hanno pubblicato lavori in materia sono stati ridicolizzati o ignorati.”

In gran parte, ciò si deve al fatto che alcuni dei primi ricercatori che hanno avanzato la teoria dell’infezione la consideravano alternativa all’ipotesi dell’amiloide. Alcune recenti ricerche hanno però suggerito interessanti ipotesi sulla possibilità che le due idee possano combinarsi: l’infezione potrebbe innescare alcuni casi della malattia scatenando la produzione degli aggregati di amiloide.

I dati suggeriscono che la proteina amiloide abbia un ruolo essenziale nei neuroni. Invece di essere un prodotto tossico di scarto, l’amiloide potrebbe avere un proprio importante compito specifico nel contribuire a proteggere il cervello dalle infezioni. Ma l’età o la genetica possono interferire con il controllo e gli equilibri del sistema, trasformando l’amiloide da difensore in nemico.

Questa idea suggerisce nuove strade per possibili terapie. Per mettere ulteriormente alla prova la teoria, gli scienziati stanno sviluppando modelli animali che imitano più da vicino la malattia di Alzheimer. “Stiamo prendendo sul serio queste idee”, dice Bart de Strooper, neuroscienziato e direttore dello UK Dementia Research Institute dell’University College di Londra.

Soffocati dagli ammassi

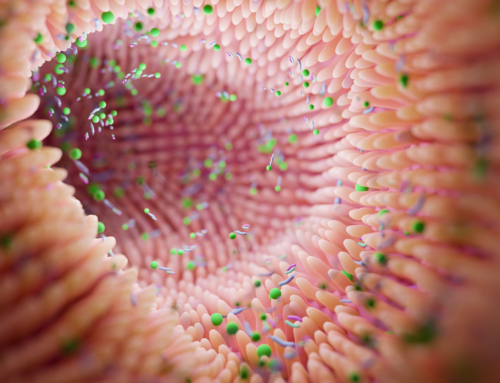

L’ipotesi dell’amiloide sostiene che la malattia di Alzheimer risulti dall’accumulo negli spazi intercellulari di molecole proteiche solubili appiccicose, il peptide β-amiloide. Si tratta di un frammento di un’altra proteina che è incorporata nella membrana dei neuroni. Una volta tagliate via da essa e liberate nel mezzo intercellulare, le molecole del peptide si aggregano in strutture più grosse che si aggregano in placche se non vengono ripulite in modo abbastanza efficiente da appositi enzimi. Le placche, a loro volta, innescano una cascata di eventi che ha effetti letali: provocano un’infiammazione neurale e danno origine ad aggregati di proteine filamentose detti grovigli tau. Sotto questa sfilza di attacchi, i neuroni muoiono.

I critici di questa ipotesi osservano che in sede di autopsia si è visto che anche i cervelli di molte persone non affette da malattia di Alzheimer contengono placche. E ricordano il fallimento di numerosi trial clinici in cui sono stati messi alla prova trattamenti per dissolvere le placche amiloidi, nessuno dei quali ha rallentato la progressione della malattia.

I ricercatori che appoggiano la teoria ribattono che, anche se la densità delle placche varia molto tra un individuo e l’altro, quella dei grovigli tau scatenati da esse è in stretta correlazione con la gravità della malattia. E’ probabile, sostengono, che i trial clinici siano falliti perché nel decorso della malattia i trattamenti sono stati somministrati troppo tardi. E dalla loro hanno anche solide prove.

Ci sono forme rare e aggressive della malattia di Alzheimer che emergono precocemente – tra i 30 e i 60 anni – e ricorrono in alcune famiglie; queste condizioni sono causate da mutazioni dei geni che governano il processo in cui viene generato l’amiloide e si produce l’infiammazione cerebrale. Varie decine di altri geni sono stati associati al rischio di contrarre la forma più comune della malattia, quella a insorgenza tardiva. In molti di essi sono codificate proteine che fanno parte della cascata dell’amiloide, e alcuni hanno a che fare con il sistema immunitario innato, un insieme di meccanismi che si attivano rapidamente per prevenire la diffusione degli agenti patogeni nel corpo, e che sono alla base dei processi infiammatori.

Agenti infettivi

I ricercatori che speravano di mettere alla prova l’ipotesi dell’infezione sono andati in caccia di microbi in migliaia di autopsie di cervelli di persone colpite dalla malattia di Alzheimer; e in molti casi li hanno trovati. “Ma questi studi evidenziano solo correlazioni che potrebbero benissimo avere spiegazioni che non hanno niente a che fare con i suoi meccanismi”, dice de Strooper.

Di fronte a queste critiche, Ruth Itzhaki – biofisica all’Università di Manchester, che negli anni novanta riferì di aver osservato il virus dell’herpes simplex di tipo 1 (HSV1) in reperti autoptici di cervelli con Alzheimer – si irrigidisce. Ritiene che la presenza di microbi nel cervello debba indicare che hanno un ruolo e pensa, insieme ad altri, di avere buone evidenze del ruolo cardine dei virus nella malattia di Alzheimer. “La maggior parte di noi ha sempre riconosciuto che l’amiloide è un elemento di grande importanza della malattia di Alzheimer; ma, semplicemente, non è la causa”, dice.

Vari microbi sono stati proposti come innesco della malattia di Alzheimer, fra cui tre virus erpetici umani e tre batteri: Chlamydia pneumoniae, che causa infezioni polmonari, Borrelia burgdorferi, l’agente infettivo della malattia di Lyme e, più di recente Porphyromonas gingivalis, che infetta le gengive. In teoria, questo ruolo scatenante potrebbe essere svolto da qualunque agente infettivo in grado di invadere il cervello (non ci sono solide prove che SARS-CoV-2, il virus di COVID-19, abbia la capacità di farlo).

La maggior parte dei gruppi di ricerca ha un suo microbo preferito, e due lavori che hanno attirato molte attenzioni nel 2018 hanno esaminato il ruolo dei virus erpetici. Uno, pubblicato dal gruppo di Joel Dudley della Icahn School of Medicine del Mount Sinai di New York ha analizzato enormi quantità di dati su geni, proteine e strutture tissutali provenienti da quasi mille cervelli sottoposti ad autopsie disponibili in vari data base. Il gruppo ha cercato segni inequivocabili della presenza di virus nei tessuti cerebrali – frammenti di geni o proteine specifici dei virus erpetici – e ha concluso che i livelli di herpes virus umano 6A (HHV-6A) ed herpes virus umano 7 erano più alti nelle persone affette da malattia di Alzheimer che nei controlli.

Ma altri ricercatori, come il virologo Steven Jacobson del National Institute of Neurological Disorders and Stroke a Bethesda, il cui gruppo ha studiato un campione di oltre mille cervelli sottoposti ad autopsia, non hanno confermato i risultati di Dudley.

E malgrado il numero assai notevole dei singoli cervelli dello studio di Dudley, i risultati sono solo una serie di correlazioni. Anche la fonte dei dati desta preoccupazioni, dice Michael Heneka, del Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, (DZNE) a Bonn. Il cervello delle persone affette da Alzheimer è in cattive condizioni già prima della morte, e in attesa dell’autopsia i suoi tessuti si degradano ancora; i microbi possono infiltrarsi in essi negli ultimi giorni di vita o dopo la morte. “Quando parliamo della patogenesi di una malattia che si sviluppa più o meno nell’arco di tre decenni non possiamo dare troppe cose per scontate partendo dai materiali autoptici”, dice.

Il lavoro di Dudley è arrivato subito dopo uno studio durato un decennio, eseguito a Taiwan, in cui sono state seguite oltre 8000 persone con infezione diagnosticata da virus dell’herpes simplex, confrontandole con un gruppo di controllo di 25.000 persone senza questa diagnosi. Il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer è risultato 2,5 volte più alto per il gruppo con herpes, ma l’aumento era quasi azzerato in quelli che avevano ricevuto un trattamento farmacologico aggressivo contro il virus.

Anche prima della recente ripresa di interesse per questa teoria, l’idea che le infezioni possano in qualche modo provocare la malattia di Alzheimer aveva trovato abbastanza credito da essere oggetto di un trial clinico. Nel 2017, un gruppo della Columbia University a New York, ha cominciato a verificare se il farmaco antivirale valacyclovir potesse rallentare il declino cognitivo e la formazione di placche di amiloide in persone con forme lievi della malattia di Alzheimer e positive ai test anticorpali per il virus dell’herpes simplex. I risultati sono attesi per il 2022.

L’onere della prova

Quando gli studi sull’uomo danno solo correlazioni, spesso i ricercatori si rivolgono agli esperimenti sugli animali per cercare le cause. Ma i modelli animali della malattia di Alzheimer non sono perfetti; nei topi, per esempio, non si sviluppano le tipiche placche con l’età, a meno che gli animali non siano modificati apposta con l’ingegneria genetica. Il ceppo transgenico di topo 5xFAD, molto usato in queste ricerche, esprime cinque mutazioni rilevanti nei geni in cui sono codificati la proteina precorritrice dell’amiloide e uno degli enzimi che la taglia, e dà origine al peptide β-amiloide. In questi topi i geni sono espressi a livelli estremamente alti; gli animali iniziano a sviluppare placche già all’età di due mesi.

Il neurogenetista Rudolph Tanzi e i suoi colleghi al Massachusetts General Hospital di Charleston hanno usato il modello murino 5xFAD per studiare un’idea azzardata emersa un venerdì pomeriggio del 2008 mentre era in corso la tradizionale “ora della birretta” del dipartimento, altrimenti detta da personale e studenti “ora di decompressione e rientro in carreggiata”.

Tanzi aveva cercato geni connessi al rischio di malattia di Alzheimer in alcuni nuovi dati genomici umani, ed era rimasto perplesso nel vedere fra di essi un gene per la proteina CD33, che viene espressa in molte sedi nell’ambito del sistema immunitario innato. Così ha chiesto all’amico e collega dell’ufficio accanto, il neuroscienziato Rob Moir, che cosa pensava della bizzarra idea che il sistema immunitario innato potesse indicare un possibile gene legato alla malattia di Alzheimer.

Aggiornandosi sulle ultime novità della letteratura biologica generale, Moir si era imbattuto in un lavoro sui peptidi antimicrobici che si ritrovano in molte vie metaboliche legate all’immunità innata. Sul suo computer c’era una tabella che descriveva i vari peptidi, tutti simili, per lunghezza e per alcune proprietà, al peptide β-amiloide. “Guarda qui” ha detto a Tansi. “Secondo te è possibile che quello β-amiloide sia un peptide antimicrobico?” domandò. E Tanzi, senza esitazioni: “Andiamo a vedere!”

Fino a quel momento, nessuno aveva dedicato particolari riflessioni alla possibilità che il peptide β-amiloide avesse un proprio specifico ruolo, malgrado fosse molto conservato tra le varie specie, il che ne indicherebbe una qualche utilità biologica. La sua sequenza è antica di almeno 400 milioni di anni, ed è presente nei due terzi circa di tutti i vertebrati. Forse in questa storia non aveva solo il ruolo del cattivo, hanno ipotizzato i due ricercatori. Magari aveva una funzione positiva, intrappolando i microbi che riescono ad arrivare al cervello e impedendo loro di provocare malattie, un meccanismo che potrebbe poi guastarsi quando il cervello invecchia e perde la capacità di eliminare i corpi amiloidi in modo efficiente.

Tanzi, che prima di specializzarsi si era laureato in microbiologia, ha dunque incaricato una sua studentessa post-doc, Stephanie Soscia, di vedere alla svelta se il peptide β-amiloide poteva uccidere in provetta otto comuni microrganismi patogeni, fra cui Streptococcus pneumoniae ed Escherichia coli. Ed era proprio così, e con almeno altrettanta efficacia dei peptidi antimicrobici già noti.

I ricercatori si sono affrettati a pubblicare il dato nel 2010, e negli anni seguenti Moir ha guidato il suo gruppo in una serie di esperimenti più approfonditi per saggiare quella che ora chiamano la loro ipotesi della protezione antimicrobica. Hanno iniettato il batterio Salmonella tiphimurium direttamente nel cervello di topi 5xFAD, in cui si formano le placche, e trovato che sopravvivevano più a lungo dei topi non transgenici e privi di placche. Hanno anche avuto risultati analoghi nei vermi nematodi, usando come agente patogeno il fungo Candida albicans. In entrambi i casi le molecole di amiloide formano reti appiccicose che inghiottono e disarmano i patogeni.

Il gruppo ha poi rivolto l’attenzione ai virus erpetici, che si erano rivelati i patogeni umani legati più spesso alla malattia di Alzheimer. Hanno iniettato il virus HSV1 nel cervello di giovani topi 5xFAD e di giovani topi normali. Nel giro di tre settimane i cervelli dei topi transgenici erano punteggiati di placche amiloidi. Quando hanno ripetuto l’esperimento con una dose letale del virus, i topi transgenici sono vissuti più a lungo dei controlli; nel loro cervello le placche comparivano addirittura entro due giorni. “Una cosa stupefacente”, dice Tanzi.

Il virus HSV1 è così diffuso da essere presente nel corpo di ben più della metà della popolazione mondiale. Moir voleva però vedere anche gli effetti di HHV-6, che si può trovare fino a circa il 10 per cento dei cervelli umani in buona salute, pur se a bassi livelli e con effetti ignoti. I topi sono resistenti all’infezione da HHV-6, per cui il gruppo di Moir ha sondato i suoi effetti in una coltura tridimensionale di cellule neurali umane che può servire da modello per alcuni aspetti della malattia di Alzheimer. In genere, questi “miniorganoidi” cerebrali cominciano ad accumulare placche amiloidi e grovigli tau dopo sei settimane in coltura. Ma, come già visto nei topi, le placche sono comparse appena due giorni dopo l’aggiunta del virus.

Moir e Tanzi sono andati avanti, studiando l’impatto dei virus erpetici sulla formazione dei grovigli tau negli organoidi e controllando se i grovigli fossero in grado di bloccare la diffusione del virus tra i neuroni. Nel dicembre 2019, Moir è deceduto dopo una breve malattia, ma Tanzi dice che il suo gruppo lavora ancora su questa linea di ricerca.

Il risultato di questi primi esperimenti per verificare la plausibilità del concetto, a questo punto, è che “se uno produce β-amiloide, sopravvive meglio all’infezione”, spiega, ma ammette che una vera prova – vedere un’infezione che scatena la cascata dell’amiloide e provoca la malattia – è ancora molto lontana. “La pistola fumante non l’abbiamo trovata.” E nessuno sa se le proprietà antimicrobiche del peptide β-amiloide siano effettivamente usate nei normali processi fisiologici umani, né quanto possano essere significative nell’arsenale complessivo dei meccanismi di difesa del cervello. Le infezioni potrebbero essere un fattore che fa scattare la scintilla da cui parte l’incendio della malattia di Alzheimer, così come fanno certe mutazioni genetiche rare.

Sapendo che ciò che fa scattare la scintilla all’inizio della malattia, qualunque cosa sia, potrebbe non essere più reperibile quando alla fine la persona muore, il laboratorio di Tanzi sta sviluppando tecniche per isolare e analizzare singole placche per verificare se vi siano tracce di microbi intrappolati al loro interno. È una specie di scavo archeologico, dice.

Studi a sostegno

Il lavoro di Tanzi non è ancora stato riprodotto da altri gruppi indipendenti, ma ulteriori esperimenti hanno dato un supporto circostanziale all’ipotesi della protezione antimicrobica. Per esempio, alcuni scienziati dell’azienda biotecnologica Genentech a South San Francisco hanno mostrato che una mutazione del gene denominato PILRA, che è espresso in varie cellule immunitarie, è associato a un ridotto rischio di malattia di Alzheimer. Il gene produce una proteina che aiuta i virus erpetici e altri virus a entrare nei neuroni, e i ricercatori dicono che la mutazione potrebbe prevenirne l’ingresso.

C’è anche un lavoro molto interessante del 2020 del laboratorio di Yue-Ming Li, biochimico al Memorial Sloan Kettering Cancer Center a New York, che propone un meccanismo che potrebbe legare l’infiammazione neurale alla produzione del peptide β-amiloide.

Il gruppo di Li ha trovato che una proteina denominata IFITM3 viene attivata quando i virus riescono a entrare nel cervello. Questa proteina si lega a uno degli enzimi che generano l’amiloide, detto γ-secretasi, e ne incrementa la produzione. Li e il suo gruppo hanno studiato campioni tratti da banche di tessuto cerebrale, e scoperto che l’espressione del gene IFITM3 aumenta con l’età ed è più alta nel cervello dei malati di Alzheimer che in quello dei controlli. Per di più, in esperimenti su cellule cerebrali in coltura hanno visto che una molecola che stimola l’infiammazione, una citochina detta interferone, accresceva i livelli sia di IFITM3 sia del peptide β-amiloide (e anche nei campioni cerebrali umani dove c’era più IFITM3 c’era più interferone). Tutto ciò fa pensare, dicono, che la proteina può fare da intermediaria fra l’infiammazione e il processo di produzione dell’amiloide.

Li sta ora studiando la possibilità di sfruttare IFITM3 come biomarcatore utile per scegliere i pazienti da reclutare per i trial clinici di terapie antiinfiammatorie o di farmaci che prendono a bersaglio la γ-secretasi. E sta anche sondando la possibilità che la proteina IFITM3 diventi un utile bersaglio per lo sviluppo di farmaci.

Questi risultati sono “un grande passo avanti”, dice de Strooper, perché evidenziano un tipo di cascata di eventi che caratterizza molte malattie complesse, fra cui il cancro. Il processo “può essere innescato dalle mutazioni che provocano la forma familiare della malattia di Alzheimer, a causa delle quali si ha più amiloide che alimenta l’infiammazione, o da un’infezione che porta all’infiammazione, che a sua volta alimenta una sovrapproduzione dei peptidi amiloidi”, dice.

Se reggerà alla prova, ciò può avere grosse implicazioni per la cura della malattia di Alzheimer, perché bloccare la produzione di β-amiloide potrebbe far sì che le infezioni mettano all’improvviso più a rischio il cervello. “Ma questo è solo ipotetico, e dipende da quanto risulterà importante il peptide β-amiloide nella complessiva linea di difesa del cervello.”

Altri ricercatori restano scettici sulla possibilità che le infezioni abbiano un ruolo importante nella malattia di Alzheimer. John Hardy, neuroscienziato del’University College di Londra, che ha condiviso il Brain Prize 2018 con de Strooper e altri per il lavoro svolto sull’Alzheimer, dice che scommetterebbe “5 sterline ma non 500” sulla possibilità che la teoria della protezione antimicrobica sia giusta. “Ma non penso che si rivelerà dimostrabile, e non credo che ci sia rimasto molto da spiegare sull’Alzheimer oltre alla genetica”, dice.

E Tara Spires-Jones, neuroscienziata dell’Università di Edimburgo, osserva che, benché se sulla base dei dati fin qui disponibili c’è la possibilità che qualche caso abbia un’origine remota in un’infezione attraverso l’infiammazione, anche il normale processo di invecchiamento potrebbe essere una spiegazione. L’invecchiamento, sottolinea, è il massimo fattore di rischio per la malattia di Alzheimer. “Secondo la mia personale opinione, è più probabile che la causa sia l’infiammazione cerebrale generale che accompagna l’invecchiamento.”

Con i giusti modelli, però, alcuni scienziati pensano che la teoria dell’infiammazione possa essere dimostrabile, anche se potrebbe essere difficile chiarire quanta parte dei casi di Alzheimer sia innescata da microbi. Jacobson è affascinato dalle nuove possibilità e spera di sviluppare un modello in una scimmia, lo uistitì, perché questo piccolo primate emula la patologia della malattia di Alzheimer dell’uomo in maniera più esatta rispetto ad altri modelli. Tanzi invece prevede di usare topi in cui i geni per l’amiloide siano stati sostituiti con i loro equivalenti umani, e che quindi esprimono il peptide β-amiloide umano ai normali livelli fisiologici. Un altro passo essenziale sarà la riproduzione, da parte di laboratori indipendenti, dei risultati fin qui ottenuti.

Quanto al premio promesso da Norins, finora 40 candidati hanno proposto i propri lavori, nella speranza di portarsi via una bella somma a marzo, quando saranno annunciati i risultati della sfida. Norins si rende conto di quanto enorme sia il compito che ha proposto. Che la malattia di Alzheimer sia causata da un microbo, dice, sarà “la cosa più difficile da provare”.

Fonte: Le Scienze